| INTRODUZIONE ALLA GEOMORFOLOGIA |

| |

La geomorfologia, dal Greco geo (Terra), morphé (forma), logos

(studio), si occupa dello studio delle forme del rilievo terrestre.

Come tutte le Scienze Naturali la Geomorfologia descrive oggetti, in

particolare le forme del rilievo, dal punto di vista della loro origine

ed evoluzione.

L’analisi viene affrontata dal punto di vista descrittivo (studi

morfografici e morfometrici), da quello strettamente genetico (geomorfologia

dinamica e teorica) o con un approccio di tipo applicativo.

Gli strumenti utilizzati vanno dall’analisi di foto aeree, alla

redazione di cartografia tematica al rilevamento sul campo fino all’uso

delle tecniche matematiche e statistiche più sofisticate della

geomorfologia teorica.

|

Foto 13.1 Arco di roccia

generato dall’azione erosiva del mare; s’Archittu,

Sardegna. (foto G. Paliaga). |

|

Foto 13.2 Forme di erosione eolica sul

conglomerato; p.ta Chiappe, Portofino. (foto G. Paliaga). |

"Land forms"

Una traduzione letterale di questo termine anglosassone è quella

di "unità morfologica territoriale" intendendo questa

come "unità geomorfologica" nel senso più ampio.

In funzione del settore di studio si possono proporre diverse interpretazioni.

Da un punto di vista strettamente geologico, negli U.S.A., al termine

“land form” viene assegnato il significato di descrizione

della "espressione" superficiale con interferenze dovute alla

struttura geologica o alla quota. Questa è anche l'ottica di

alcuni pianificatori ed ingegneri ambientali; gli elementi più

caratteristici della Terra possono presentarsi in distinte unità

morfologiche territoriali, distinguibili per forme particolari, caratteristiche

del suolo, topografia, litologia ed eventuali falde idriche comuni.

Per altri pianificatori questo concetto rappresenta "una caratteristica

del terreno, generalmente di terzo ordine, creata da un processo naturale,

di forma tale da poter essere descritta e riconosciuta in termini di

tipicità, che, una volta riconosciuta, fornisce informazioni

supplementari sulla sua struttura e anche sulla sua composizione, tessitura

ed uniformità”. Le forme di primo ordine sono i continenti

e gli oceani; quelle di secondo sono le cordigliere e quelle di terzo

sono le valli, i laghi, le coste, ecc.

Gli architetti paesaggisti danno un significato strettamente visuale

classificando semplicemente valli, montagne, depressioni, pianure, ecc.

Una definizione più sintetica considera le unità come

terreni formati da un processo naturale, che ha una composizione definita

ed un insieme di caratteristiche fisiche e visuali.

Secondo Savigear (1965) il "land form" é una porzione

della Terra con caratteristiche morfologiche distinte che possono essere

attribuite alla predominanza di un processo particolare o ad una struttura

particolare nel corso del suo sviluppo, e nella quale la configurazione

deve potersi chiaramente individuare.

|

Foto 13.3 Roccia dell’orso

(Palau, Sardegna): forma erosiva eolica su granito (tafone). (foto

G. Paliaga) |

La forma del rilievo riveste una particolare importanza quando si deve

realizzare uno studio del territorio. Indipendentemente dall'obiettivo

da perseguire, bisogna sempre tenere presente i processi di modellamento

della superficie terrestre. Il motivo è duplice: per la geomorfologia

stessa ma anche per l'influenza che questa può avere nei confronti

del rilevamento degli altri elementi o processi presenti nell'area di

studio

|

Foto 13.4 Roccia dell’Elefante

(Sardegna), forma prodotta dall’erosione su trachite

(roccia vulcanica effusiva a chimismo acido). (foto G. Paliaga) |

|

Foto 13.5 Spiaggia con estuario divagante.

Sardegna, costa occidentale. (foto G. Paliaga).

|

Inutile sottolineare che la configurazione geomorfologica

ha determinato la gran parte degli insediamenti umani. Ad esempio una

catena montuosa può rappresentare una barriera in alcuni casi

invalicabile per i popoli dagli opposti versanti, mentre la presenza

di un fiume presuppone la possibilità di utilizzo dell'acqua

per l'agricoltura o per uso idropotabile o, infine, come via di comunicazione;

una linea di costa con porti naturali determinerà una vocazione

verso la pesca delle comunità che lì si stabiliranno ....

La Geomorfologia è un elemento complesso, o macroelemento, in

stretta relazione con altri elementi o processi, i quali a volte vengono

da essa fortemente condizionati (erosione, inondazioni, ecc.). Per questo

motivo non sempre è conveniente realizzare un rilevamento morfologico

in forma sintetica, ma potrà essere utile un rilevamento separato

delle varie componenti dell’ambiente al fine di ottenere informazioni

fruibili in modo completo e ricavare relazioni tra esse.

Questa complessità della Geomorfologia si ripercuote sull’ampia

influenza da essa esercitata. Così, per esempio, la climatologia

generale di vaste aree può variare in funzione della configurazione

del territorio; un esempio di questo tipo è fornito dalla presenza

di una catena montuosa nella dinamica delle masse d'aria e della piovosità.

Inoltre anche il legame tra Geomorfologia e Pedologia è notevole,

tenendo sempre presente l'elemento tempo. Infatti il processo pedogenetico

dipende sia da fattori litologici, che climatici e geomorfologici.

La Geomorfologia facilita una corretta interpretazione della tessitura

e della composizione dei suoli che si sono formati dall'erosione, dal

trasporto dei materiali e dalle condizioni di deposito. Per esempio

in un terreno acclive i cambi di pendenza sono correlati ai processi

di erosione e di deposito; quindi la forma a sua volta condiziona il

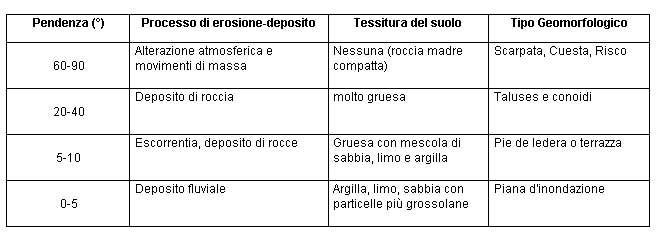

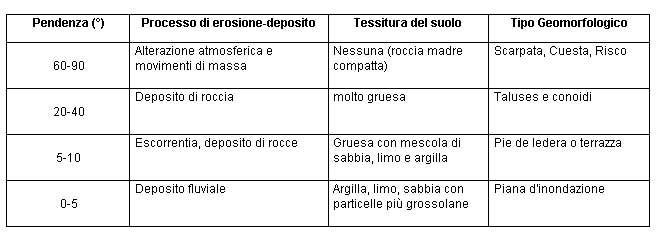

tipo di suolo. In riferimento alla tabella 1 si può osservare

la relazione tra grado di pendenza, processo erosione-deposito, tessitura

del suolo e tipo morfologico. Per completezza il quadro dovrebbe anche

riportare le condizioni di vegetazione avendo questa grande influenza

sulle caratteristiche del suolo stesso.

Tab. 1 Relazioni tra pendenza, processi di erosione

e deposito, tessitura del suolo e tipologia geomorfologica

Le relazione tra Geomorfologia ed idrologia sono evidenti. Il modellamento

terrestre è in gran parte conseguenza di fenomeni idrologici.

Per quanto riguarda la vegetazione, la quota e l'esposizione risultano

essere fattori limitanti; infatti la pendenza condiziona la velocità

di drenaggio e quindi la disponibilità di acqua per le piante

ecc.

La Geomorfologia è uno strumento prezioso per il geologo.

Ad esempio, in assenza di densa copertura vegetale è relativamente

facile ottenere interpretazioni strutturali pertinenti alla storia del

terreno dall’analisi delle foto aeree. Se la copertura vegetale

è densa la fotogeologia si basa su ipotesi che necessitano di

rilevamenti diretti. Se il rilevamento geologico diretto risulta non

essere esaustivo, gli aspetti geomorfologici possono fornire quegli

elementi interpretativi necessari al completamento dell'informazione.

Oltre a quelle citate, si potrebbero commentare altri numerosi aspetti

dell'importanza della Geomorfologia nello studio del territorio, sulla

distribuzione delle zone urbanizzate e sulla configurazione del paesaggio.

Trascurare l'importanza del contributo della Geomorfologia può

risultare pericoloso come recenti avvenimenti hanno ampiamente dimostrato

(Valtellina, Sarno, dissesti nell’imperiese...)

Al fine di evitare questi disastri sarebbe necessaria, come in effetti

da tempo avviene in alcuni Paesi, una produzione cartografica regionale

mediante la quale sia possibile mettere in relazione le varie componenti

del territorio, sia naturali che antropiche.

La superficie terrestre, come già accennato nei precedenti capitoli,

in quanto interfaccia tra idrosfera, litosfera ed atmosfera è

sede di continui scambi di materia ed energia e, di conseguenza, è

sede di svariati ed intensi fenomeni che concorrono al suo modellamento.

|

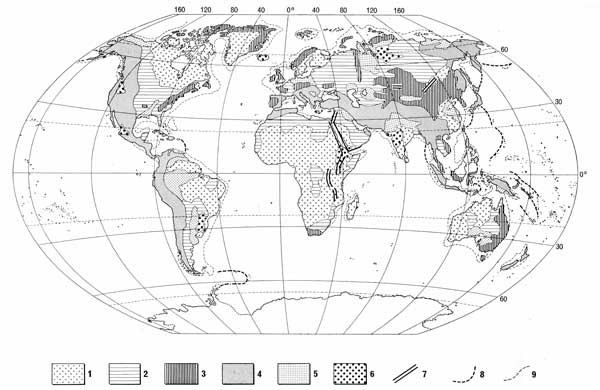

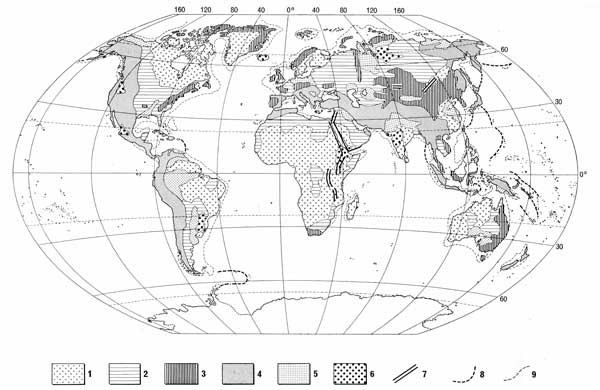

Fig. 13.1 Ripartizione della grandi regioni strutturali delle

terre emerse (secondo vari autori).

1) Antichi scudi (prevalenti rocce cristalline); 2) coperture sedimentarie:

regioni dette “di piattaforma” con formazioni sedimentarie

orizzontali o debolmente dislocate, sottoposte ad erosione e poggianti

su basamento cristallino; 3) resti di antiche catene montuose (corrugamenti

dell’Era Primaria) già soggette a spianamenti e talora

dislocate da movimenti più recenti; 4) catene montuose di

corrugamento recente (Terziario e Quaternario, in qualche caso Secondario);

5) grandi pianure di sedimentazione recente; 6)grandi espandimenti

di rocce laviche (varie età); 7) grandi zone di frattura

e Graben; 8) archi insulari; 9) margine esterno della piattaforma

continentale (dov’è più esteso). (Da “Geomorfologia”

G.B. Castiglioni)

|

Le forme della superficie terrestre, così come noi oggi le osserviamo,

sono il risultato dell’azione congiunta degli agenti morfogenetici

sia endogeni che esogeni.

Costruttori i primi, demolitori i secondi in un’alternanza di

processi talora sincroni, costituiscono quello che comunemente è

definito sistema morfogenetico.

Il sistema morfogenetico si esplica attraverso “agenti”

che determinano “processi” che hanno come risultato “forme”.

Agenti endogeni sono quelli che operano dall’interno della terra

(ad esempio la dinamica delle zolle, i vulcani ecc.) e, come detto più

sopra, “producono” forme; queste, al contatto con gli agenti

esogeni che operano sull’interfaccia superficie-atmosfera, vengono

“attaccate” e demolite da un insieme di processi elementari

di natura fisico-chimica che, considerati globalmente, costituiscono

il fenomeno erosivo.

Nel sistema morfogenetico, in funzione della frequenza ed efficacia,

si distinguono:

· processi dominanti: quelli che svolgono l’azione più

marcata sull’ambiente, determinando il “tipo” di paesaggio.

· processi accessori: accompagnano il processo dominante ma svolgono

un’azione meno incisiva.

· processi ausiliari: che possono essere presenti anche solo

casualmente.

I processi, inoltre, agiscono su scale di tempo diverse e con meccanismi

di retroazione, o feedback, che ne complicano gli effetti.

La sovrapposizione di processi, legati alle diverse condizioni morfogenetiche

che hanno interessato una certa zona, si riflette spesso nella difficoltà

di ricostruzione dell’evoluzione che ha portato alle forme attuali.

|

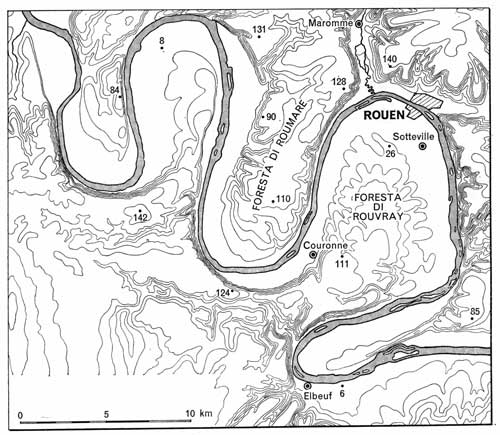

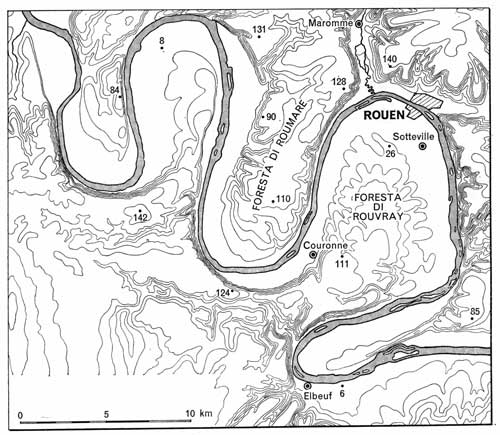

Fig. 13.2 Esempio di forme dovute

a processi esogeni: una valle fluviale a meandri (valle della

Senna verso la foce). (Da “Geomorfologia” G.B. Castiglioni). |

|

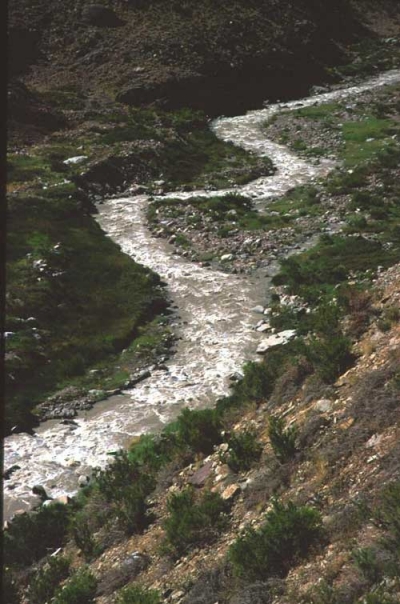

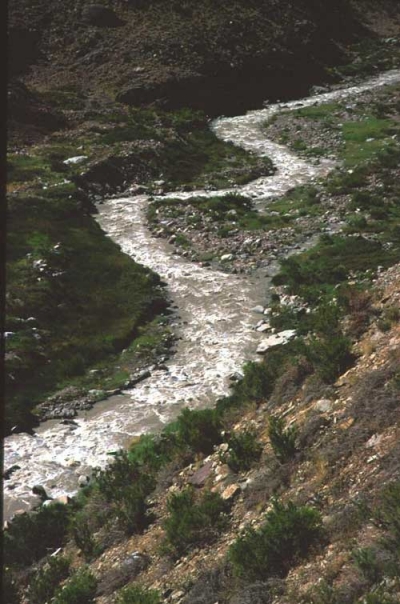

Foto 13.6 Andamento meandriforme di un

torrente di alta montagna; Ande argentine. (foto G. Paliaga) |

|

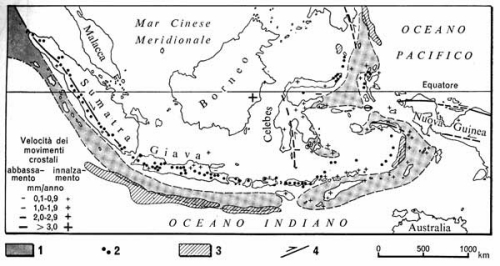

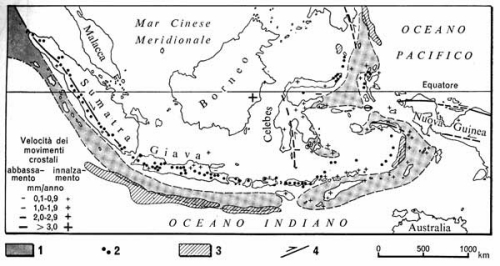

Fig. 13.3 Grandi forme generate principalmente da processi endogeni:

l’Arcipelago Indonesiano offre esempi di catene montuose

in formazione, fiancheggiate da fosse oceaniche anch’esse

attive.

(Da “Geomorfologia” G.B. Castiglioni)

|

|

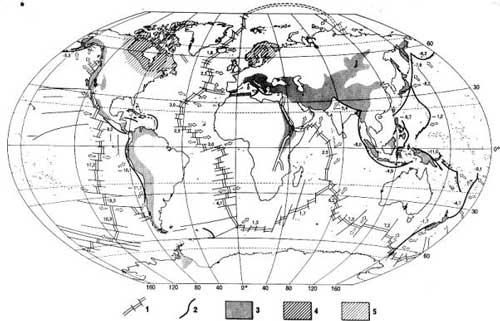

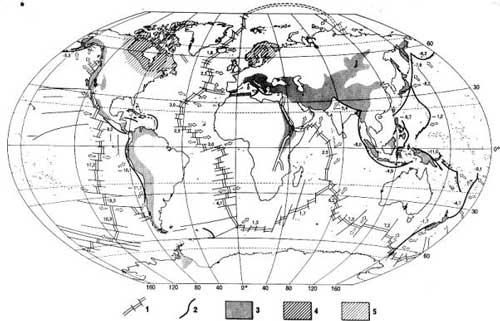

Fig. 13.4 Aree di maggiore mobilità

attuale della crosta terrestre (fonti diverse) in base alla tettonica

a zolle. Il sollevamento glacioisostatico attuale è la prosecuzione

(ormai attenuata) del sollevamento svoltosi con maggior velocità

alla fine dell’ultima glaciazione.

1) Principali dorsali oceaniche, da cui inizia il movimento di espansione

della crosta oceanica (frecce; velocità relativa in cm/anno);

2) fosse oceaniche ed altre zone di subduzione o inghiottimento

crostale. I numeri negativi indicano la velocità di raccorciamento

crostale (cm/anno). 3) Zone instabili per attività tettonica

lungo le fasce orogeniche alpino-himalayane, circumpacifiche e lungo

le fratture dell’Africa orientale; 4) zone di sollevamento

glacio-isostatico con velocità superiore a 5 mm/anno; 5)

idem con velocità minore di 5 mm/anno. (Da “Geomorfologia”

G.B. Castiglioni).

|

Tra le diverse Scuole di pensiero che si sono cimentate nell’interpretazione

e nella spiegazione della morfologia terrestre, alcune hanno privilegiato

le componenti endogene, altre le esogene.

La visione endogena privilegia le azioni della tettonica, al punto di

considerare l’analisi morfostrutturale come strumento di ricerca

prevalente.

Questo tipo di approccio ha fornito buoni risultati in regioni caratterizzate

da dinamica crostale recente, come ad esempio l’Italia.

La visione climatica invece considera come fondamentale la relazione

tra le forme e le caratteristiche climatiche responsabili della degradazione

delle rocce.

Secondo questa teoria ogni litologia subisce un’evoluzione diversa

in funzione del regime climatico vigente, che regola modalità

e intensità dei processi.

La prima importante teoria della morfogenesi su basi climatiche è

quella detta “ciclo di erosione normale” elaborata dal geografo

americano William Morris Davis all’inizio del secolo (DAVIS, 1922).

Secondo Davis l’agente normale dell’erosione, cioè

quello dominante, è l’acqua incanalata.

Egli si limitò a considerare solamente le condizioni di evoluzione

in clima umido, precludendo l’applicazione della teoria a regioni

caratterizzate da condizioni diverse.

Il geologo tedesco W. Penck criticò aspramente Davis, ritenendolo

colpevole di non aver tenuto in considerazione il ruolo svolto dall’attività

tettonica.

La risposta della Scuola di Davis consistette nella riformulazione della

teoria in termini policiclici, ossia tenendo conto dell’intervento

dell’attività svolta dalla tettonica durante l’evoluzione

dei versanti.

Un approccio diverso all’interpretazione dell’evoluzione

delle forme superficiali è quello della geomorfologia climatica

zonale sviluppata a partire dal 1950, ad opera principalmente di A.

Cholley e J.Budel.

Secondo questa visione le tre azioni elementari della morfogenesi, ovvero

l’alterazione, il trasporto e la sedimentazione, sono guidate

dagli agenti geomorfici fondamentali, i quali sono originati dalle varie

combinazioni degli elementi climatici.

Il clima diviene così il vero responsabile del modellamento della

superficie terrestre.

Inoltre, dato che i tipi fondamentali di clima terrestre sono distribuiti

secondo fasce di paralleli, vengono individuati diversi agenti geomorfici

principali, ognuno dei quali dominante nelle varie zone climatiche.

Per questa ragione la geomorfologia climatica in senso stretto è

stata definita “zonale”, intendendo una distribuzione dei

paesaggi morfologici secondo fasce climatiche.

A tale scopo sono stati elaborati diversi schemi da J. Budel, da J.

Tricart ed A. Cailleux.

Un approccio ancora diverso è quello della geomorfologia dinamica,

come proposto da A. N. Strahler nel saggio del 1952 “Dynamic Basis

for Geomorphology”.

Strahler propose una rottura con la tradizione descrittiva della scienza,

affermando che lo scopo della geomorfologia dovesse essere lo studio

delle funzioni prodotte dagli elementi di una struttura e delle relazioni

tra di esse.

Tale studio deve essere legato alle conoscenze fisiche e chimiche ed

alla quantificazione dei processi.

In questo modo l’approccio ai problemi della genesi delle forme

viene spostato dallo studio della loro geometria a quello dei processi

che le hanno prodotte.

Questa teoria, definita funzionalista, individua come concetto fondamentale

quello dell’equilibrio dinamico del sistema geomorfico, attraverso

la quantificazione dei processi.

Tale quantificazione è stata espressa inizialmente su basi statistiche,

per poi venire affiancata da formulazioni matematiche sempre più

sofisticate, fino a giungere a modellizzazioni di portata sempre più

ampia.

Gli ambiti che si sono avvalsi maggiormente di questo approccio quantitativo

sono stati quelli dello studio dell’evoluzione del reticolo idrografico,

dell’erosione dei versanti e dei litorali.

Un ulteriore sviluppo della geomorfologia dinamica si è verificato

in seguito all’applicazione delle teorie probabilistiche e del

concetto di entropia al sistema geomorfico.

Si è così superato il concetto davisiano di ciclo di erosione

operante in un sistema chiuso, che quindi può evolvere solo verso

stati ad entropia crescente, con quello di sistema geomorfico aperto

in cui possa verificarsi un costante scambio di energia, in modo da

mantenere costante l’entropia o farla diminuire.

La geomorfologia teorica, in anni recenti, ha avuto grande impulso grazie

ai lavori di A.E. Scheidegger ed altri, impostati sul formalismo matematico

e volti alla comprensione dei processi e delle dinamiche.

|

Foto 13.7 Valle di tipo glaciale:

profilo ad U, fianchi ripidi e testa della valle a circo sono

stati generati dall’azione erosiva di un ghiacciaio ormai

ritirato e presente solo alle quote più elevate; il processo

dominante era quindi rappresentata dall’azione del ghiacciaio,

mentre oggi questo ruolo è svolto dai processi di tipo

periglaciale e dall’azione incisiva del torrente che, mediante

l’incisione lineare, tenderà a trasformare il profilo

della valle a V. Valnontey (Valle d’Aosta). (foto G. Paliaga). |

|

Foto 13.8 Valle glaciale, Islanda; valgono

le stesse considerazioni della foto precedente. (foto G. Paliaga) |

|

Foto 13.9 Ambiente glaciale di alta montagna:

gruppo del monte Rosa tra punta Gnifetti, a destra, ed il m. Castore.

(foto G. Paliaga) |

|

Foto 13.10 Crepacci e seracchi, in primo

piano, e lingue glaciali con morene laterali e mediane. Versante

nord del gruppo del m. Rosa. (foto G. Paliaga) |

|

Foto 13.11 Ghiacciai pensili. Parete

nord del Lyskamm, con il Cervino sullo sfondo. (foto G. Paliaga) |

|

|

Foto 13.13 - 13.14

A sinistra seracchi e roccia levigata dall’azione del ghiaccio

(roccia montonata).

A destra crepacci e piccolo ponte di neve. (foto G. Paliaga)

|

IL CICLO DI EROSIONE NORMALE

Davis (1884), fu il primo ad introdurre esplicitamente il fattore tempo

nell’analisi geomorfologica, attraverso la nozione di ciclo.

L’idea alla base della teoria, risiede nel principio secondo cui

“le stesse forme elementari di una data massa strutturale sono,

ad ogni stadio della sua evoluzione fisiografica, riferite sistematicamente

le une alle altre” (Davis, 1922, p.595).

Il significato di questa affermazione sta’ nell’intimo legame

tra le forme che costituiscono un paesaggio, e le forze in equilibrio

che agiscono su di esso.

L’evoluzione è vista come il risultato del continuo aggiustamento

dell’equilibrio, che quindi diventa il vero e proprio concetto

di base della teoria.

Le forme del paesaggio vengono considerate regolarizzate, quando le

forze che agiscono su di esse si trovano in equilibrio.

Secondo Davis in mancanza di equilibrio, nessun legame funzionale è

in grado di unire i diversi elementi delle forme risultanti.

Lo stadio di equilibrio si realizza dapprima in vicinanza del livello

di base, la foce del corso d’acqua ovvero il mare o un lago (si

veda il cap. 14), per estendersi durante l’evoluzione all’intero

bacino.

In questo modo il fiume impone in ogni punto del profilo la pendenza

corrispondente alle condizioni locali e provvisorie di equilibrio.

Il profilo così regolarizzato non cessa mai di evolvere; al contrario

il continuo riaggiustamento avviene lungo tutta la sua lunghezza, mantenendo

come unico punto fisso il livello di base.

Davis, estendendo i principi relativi all’evoluzione dei letti

fluviali a quella dei versanti, poteva in questo modo asserire la vittoria

del principio dell’equilibrio all’intera regione.

Secondo questa impostazione inoltre, stabilì un legame rigoroso

ed irreversibile tra i vari stadi del ciclo, raggruppando le forme cicliche

in serie evolutive, la cui analisi permise di ricostruire l’evoluzione

geomorfologica e quindi una scala cronologica relativa.

Proprio questo era lo scopo di Davis.

In base a questi concetti, egli ha usato la teoria del ciclo di erosione

normale per descrivere l’evoluzione del paesaggio, inserendo le

forme all’interno di un quadro evolutivo.

La teoria di Davis viene definita ciclica in quanto prevede un’evoluzione

in cui stadio iniziale e finale coincidono.

Il fattore di innesco del ciclo è individuato in un innalzamento

tettonico regionale, cui segue l’azione di smantellamento erosivo

operato dagli agenti esogeni in condizioni di assenza di attività

tettonica, fino a tornare ad uno stadio dominato da una morfologia pianeggiante.

La condizione di assenza di attività tettonica equivale a considerare

costante nel tempo il livello di base, il ché rappresenta il

limite più forte dell’intera teoria.

| IL CICLO DI EROSIONE NORMALE |

Davis (1884), fu il primo ad introdurre esplicitamente il fattore tempo

nell’analisi geomorfologica, attraverso la nozione di ciclo.

L’idea alla base della teoria, risiede nel principio secondo cui

“le stesse forme elementari di una data massa strutturale sono,

ad ogni stadio della sua evoluzione fisiografica, riferite sistematicamente

le une alle altre” (Davis, 1922, p.595).

Il significato di questa affermazione sta’ nell’intimo legame

tra le forme che costituiscono un paesaggio, e le forze in equilibrio

che agiscono su di esso.

L’evoluzione è vista come il risultato del continuo aggiustamento

dell’equilibrio, che quindi diventa il vero e proprio concetto

di base della teoria.

Le forme del paesaggio vengono considerate regolarizzate, quando le

forze che agiscono su di esse si trovano in equilibrio.

Secondo Davis in mancanza di equilibrio, nessun legame funzionale è

in grado di unire i diversi elementi delle forme risultanti.

Lo stadio di equilibrio si realizza dapprima in vicinanza del livello

di base, la foce del corso d’acqua ovvero il mare o un lago (si

veda il cap. 14), per estendersi durante l’evoluzione all’intero

bacino.

In questo modo il fiume impone in ogni punto del profilo la pendenza

corrispondente alle condizioni locali e provvisorie di equilibrio.

Il profilo così regolarizzato non cessa mai di evolvere; al contrario

il continuo riaggiustamento avviene lungo tutta la sua lunghezza, mantenendo

come unico punto fisso il livello di base.

Davis, estendendo i principi relativi all’evoluzione dei letti

fluviali a quella dei versanti, poteva in questo modo asserire la vittoria

del principio dell’equilibrio all’intera regione.

Secondo questa impostazione inoltre, stabilì un legame rigoroso

ed irreversibile tra i vari stadi del ciclo, raggruppando le forme cicliche

in serie evolutive, la cui analisi permise di ricostruire l’evoluzione

geomorfologica e quindi una scala cronologica relativa.

Proprio questo era lo scopo di Davis.

In base a questi concetti, egli ha usato la teoria del ciclo di erosione

normale per descrivere l’evoluzione del paesaggio, inserendo le

forme all’interno di un quadro evolutivo.

La teoria di Davis viene definita ciclica in quanto prevede un’evoluzione

in cui stadio iniziale e finale coincidono.

Il fattore di innesco del ciclo è individuato in un innalzamento

tettonico regionale, cui segue l’azione di smantellamento erosivo

operato dagli agenti esogeni in condizioni di assenza di attività

tettonica, fino a tornare ad uno stadio dominato da una morfologia pianeggiante.

La condizione di assenza di attività tettonica equivale a considerare

costante nel tempo il livello di base, il ché rappresenta il

limite più forte dell’intera teoria.

|

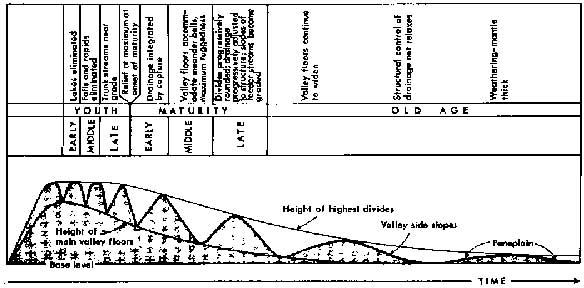

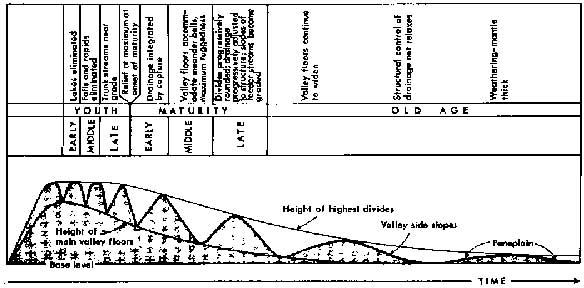

Fig. 13.5 Rappresentazione

schematica del ciclo di erosione normale di Davis. Si faccia il

confronto con la fig. 13.6. (Da “Earth’s changing

surface”, SELBY ). |

Ripartizioni del ciclo di Davis

Stadio di giovinezza:

E’ la condizione in cui la regione si trova dopo il massimo del

sollevamento tettonico, la fase quindi di iniziale forte squilibrio.

La gran parte dell’energia resa disponibile in questo modo viene

impiegata per “lavorare” le forme, tendendo al raggiungimento

di un nuovo equilibrio.

Le caratteristiche peculiari sono fornite dall’alto potere erosivo

dei fiumi che approfondiscono le nuove valli che risultano quindi strette

e profonde; le valli affluenti si sviluppano per erosione regressiva

secondo analoghe caratteristiche morfometriche.

Il reticolo idrografico risulta dominato dalle caratteristiche tettoniche

e strutturali ed i versanti risultano fortemente acclivi e dominati

da forte instabilità.

Tra una valle e l’altra si conservano lembi della topografia originaria,

generata dalle deformazioni tettoniche.

Stadio di maturità:

Il reticolo idrografico risulta più ramificato, rendendo più

articolato il rilievo; inoltre l’approfondimento delle valli è

giunto al massimo.

I versanti sono caratterizzati da una acclività minore, su cui

la pedogenesi può operare un maggior sviluppo del suolo ed i

fondovalle iniziano ad allargarsi lungo alcuni tratti.

Durante questo stadio, prima lungo i corsi d’acqua e successivamente

lungo i versanti, si presentano dei profili regolarizzati, cioè

corrispondenti ad un utilizzo ottimale dell’energia degli agenti

erosivi.

Tali agenti infatti, tramite l’azione di modellamento, hanno fornito

alle forme i profili che oppongono minor resistenza alla loro azione.

Condizione affinché si verifichi questo tipo di evoluzione è

che il quadro tettonico rimanga in stato di quiete e quindi che il livello

di base rimanga costante.

Stadio di senilità:

E’ caratterizzato inizialmente da rilievi bassi e valli larghe

con fianchi poco inclinati, caratterizzate da lente forme di degradazione.

Il paesaggio giunge al ristabilimento completo dell’equilibrio

con la fase di penepiano in cui le forme appaiono appunto quasi spianate.

Il penepiano è quindi una superficie di spianamento, generata

dallo smantellamento in condizioni subaeree dei rilievi creati dai movimenti

tettonici, in cui si riescono però ancora a distinguere i sistemi

vallivi.

In termini energetici rappresenta il ristabilimento dell’equilibrio

dopo l’evoluzione indotta dall’attività tettonica.

Limiti della teoria del ciclo di erosione normale

Il limite più forte e che espose Davis alle critiche più

feroci, è fornito dalla mancanza di attività tettonica

durante l’intero ciclo.

Si suppone il sollevamento iniziale come un evento isolato ed istantaneo,

aspetto questo poco realistico da un punto di vista tettonico, mentre

non vengono considerati i continui aggiustamenti isostatici relativi

all’asportazione del materiale eroso.

Un altro limite è individuato dal fatto che le caratteristiche

erosive vengono considerate costanti entro ogni fase ed entro l’intero

ciclo.

Il modello inoltre venne sviluppato per condizioni definite “normali”

dall’autore, corrispondenti cioè a regioni dominate da

clima umido e da processi di tipo fluviale.

Non si tengono presenti quindi né i processi relativi a regimi

climatici diversi, né le variazioni climatiche con le connesse

oscillazioni eustatiche.

Questi temi saranno in seguito ripresi e formalizzati da altri ricercatori

nella geomorfologia climatica.

In realtà, per stessa ammissione dell’autore, la teoria

voleva avere come scopo principale quello didattico, e fornire le basi

scientifiche a descrizioni empiriche delle forme superficiali.

Inoltre al tempo di Davis le conoscenze circa i meccanismi orogenetici

e tettonici erano tali da non permettere una visione più realistica.

Il merito di Davis risiede comunque nell’aver affrontato per primo

l’inserimento delle forme superficiali in un contesto evolutivo

e di aver così introdotto il concetto di tempo in geomorfologia.

|

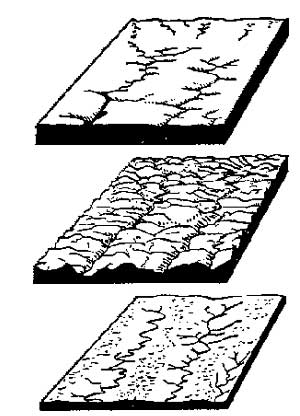

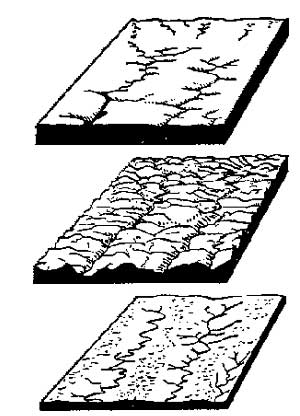

Fig. 13.6 Schema di evoluzione

del reticolo idrografico nei diversi stadi evolutivi: a) stadio

di giovinezza, b) stadio di maturità, c) stadio di senescenza.

Modificato da Scheidegger (1961). |

LA TEORIA ACICLICA DI W. PENCK

Il geologo tedesco W. Penck fu il primo forte critico della teoria di

Davis.

Egli considerava lo studio delle forme solo come uno dei mezzo di ricostruzione

dei ritmi paleotettonici, negandone quindi il ruolo indipendente visto

da Davis, e negando anche il ruolo autonomo di cui la geomorfologia

si era appena dotata.

Il punto centrale della sua critica risiedeva nella necessità

di mancanza di attività tettonica richiesta da Davis; secondo

Penck, ogni manifestazione tettonica in grado di rompere l’equilibrio

rappresenterebbe un incidente e renderebbe imprevedibile l’evoluzione

delle forme.

Penck spinse la sua critica fino al punto di produrre un manifesto anti-Davis

in cui, tra l’altro, affermava: “la storia geologica non

presenta molti esempi di zone di stabilità tettonica molto estese

come richiesto dalla peneplanazione di Davis; questo corrisponde invece

ad un caso particolare di evoluzione geomorfologica. Il caso più

comune è quello in cui le manifestazioni di origine esogena ed

endogena sono concomitanti."

Secondo l’opinione di Penck il risultato delle loro interazioni

si manifesta dal punto di vista morfologico attraverso la scultura delle

forme del rilievo, e sul piano geologico attraverso il deposito di serie

sedimentarie alimentate dall’erosione sintettonica.

L’approccio di Penck allo studio dei problemi di morfogenesi,

consiste quindi nel considerare il rapporto di intensità tra

fattori esogeni ed endogeni (Penck 1924, Crech, Boswell, 1953), senza

la necessità di introdurre il concetto di ciclo.

Penck considerava lo sviluppo di un bacino come la somma dello sviluppo

di tutti i versanti in esso contenuti.

Egli considerava lo sviluppo dei pendii come un processo nel quale possono

essere individuati, al più, alcuni stati quasi stazionari:

1. lo sviluppo del waxing (stadio deformativo), nel quale l’uplift

(sollevamento tettonico) è più veloce dei processi di

denudazione.

2. lo sviluppo stazionario, in cui l’uplift e processi erosivi

si equivalgono.

3. Lo sviluppo del waning (stadio di modellamento), in cui il tasso

di erosione è più alto di quello di uplift, producendo

pendii con il profilo concavo.

In questo modo Penck finì per privilegiare il peso delle componenti

endogene, ignorando quelle esogene e ponendo così una limitazione

contraria rispetto a quella di Davis.

Secondo Penck infatti i fenomeni erosivi, sarebbero permanentemente

controllati dalla componente endogena della morfogenesi.

I RILIEVI POLICICLICI

Uno dei limiti della teoria di Davis è rappresentato dal fatto

che l’evoluzione del sistema avvenga in assenza di attività

tettonica.

Tale limite è stato superato da alcuni geomorfologi francesi

di inizio secolo introducendo il concetto di evoluzione policiclica.

Si assume che ogni sollevamento tettonico che intervenga prima del completamento

del ciclo ne causi l’interruzione, con l’inizio di una nuova

fase.

Il risultato è che nel sistema saranno presenti forme correlate

ai diversi cicli, finché l’evoluzione di ognuno di essi

non ne comporti la totale asportazione.

Ad ogni intervento dell’attività tettonica corrisponde

una variazione relativa del livello di base e quindi l’ingresso

dei fiumi in una nuova fase erosiva, cui segue l’approfondimento

regressivo delle valli a partire dalle zone in cui i sollevamenti tettonici

hanno prodotto il maggior dislivello.

Tale fenomeno viene indicato con il termine di ringiovanimento.

Lo studio ed il riconoscimento delle diverse generazioni di forme permette,

ove il loro livello di conservazione sia sufficiente, di risalire a

sequenza, durata ed intensità delle fasi corrispondenti.

Tale approccio permette di stabilire una cronologia relativa dei diversi

cicli erosivi, che può essere affiancata agli altri metodi di

cronologia quali la stratigrafia e la datazione assoluta, testimoniando

le variazioni del livello di base.

|

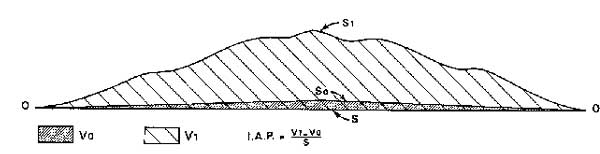

Fig. 13.7 Schema dei profili

trasversali delle valli: a sinistra evoluzione ciclica secondo

Davis (sollevamento, stadio di giovinezza, di maturità

e di vecchiaia); a destra evoluzione policiclica: un nuovo sollevamento

regionale causa l’inizio di un nuovo ciclo erosivo (1);

in (3) stadio di maturità del secondo ciclo, in (4) inizio

di un nuovo ciclo. Modificato da CASTIGLIONI (1986). |

IL CONCETTO DI RITMO IN GEOMORFOLOGIA

Sia la visione policiclica, che deriva dalla teoria di Davis, che quella

aciclica di Penck devono essere osservate come due parti complementari

dell’evoluzione geomorfologica.

Osservando il problema dell’evoluzione geomorfologica secondo

un’ottica più aperta, e quindi più generale, Klein

(1985) è giunto ad una teoria che introduce il concetto di ritmo

in geomorfologia.

Egli considera l’evoluzione geomorfologica come guidata da tre

ritmi fondamentali: tettonici, eustatici e bioclimatici.

I ritmi tettonici ed eustatici circoscrivono le masse continentali esposte

agli agenti di erosione, mentre quelli bioclimatici controllano il dinamismo

dei sistemi di erosione.

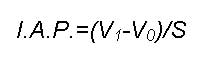

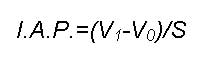

Per quantificare ed analizzare gli effetti distinti dei movimenti tettonici

ed eustatici, Klein ha elaborato l’indice di ablazione potenziale

(I.A.P.), secondo la seguente definizione (per i simboli si faccia riferimento

alla figura 13.8):

|

Fig.13.8 Indice di Ablazione

Potenziale di Klein. o-o: livello di base; S: superficie corrispondente

al livello di base; S0: superficie topografica al tempo t0; S1:

superficie topografica al tempo t1; V0: volume al di sopra del

livello di base al tempo t0 ; V1: volume al di sopra del livello

di base al tempo t1. Modificato da Klein (1985). |

L’indice fornisce una misura della quantità di materiale

che deve essere asportato dai fattori erosivi affinché si raggiunga

una nuova situazione di equilibrio dopo un innalzamento tettonico.

L’analisi delle variazioni dell’indice permette di ricavare

le caratteristiche dell’evoluzione geomorfologica della regione

in studio.

L’autore individua i due casi estremi:

· Variazioni ampie e rapide dell’indice I.A.P. comportano

la coesistenza di diverse generazioni di forme di equilibrio, che si

manifestano come discontinuità nei profili orografici.

· L’autore definisce questa evoluzione come ciclica o policiclica,

riconoscendo in essa i caratteri individuati dalla teoria di Davis.

· Variazioni lente e modeste dell’I.A.P. corrispondono

invece ad un graduale ristabilirsi dell’equilibrio; le forme ereditate

subiscono un modellamento graduale, senza che si manifestino discontinuità

nei profili.

· Questa tipologia di evoluzione viene definita dall’autore

come aciclica.

Il fattore che determina il modo evolutivo dominante, è individuato

dalla velocità dei movimenti eustatici e tettonici.

Esiste cioè una velocità critica al di sotto della quale

prevale il modo aciclo, mentre al di sopra di essa l’evoluzione

risulta di tipo ciclico o policiclico.

Le due tipologie di evoluzione geomorfologica risultano complementari;

esse possono infatti manifestarsi contemporaneamente in unità

morfostrutturali contigue o alternarsi durante lo sviluppo di una singola

unità morfostrutturale.

CURVA IPSOGRAFICA, TEORIA DELL’EQUILIBRIO E DELLA DIVERSA

ATTIVITA’

Uno dei compiti fondamentali della geomorfologia risiede nel fornire

una descrizione della superficie terrestre, indipendentemente dall’interpretazione

delle forme.

Questo compito descrittivo viene assolto dallo studio morfometrico,

che fornisce una quantificazione delle caratteristiche delle forme superficiali.

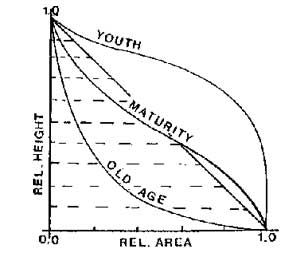

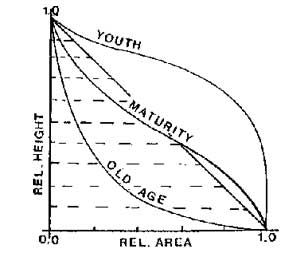

Strahler (1957), superando le descrizioni su basi qualitative viste

precedentemente, propose una classificazione del paesaggio in termini

evolutivi, su basi quantitative.

L’approccio quantitativo permette di superare le imprecisioni

e le ambiguità proprie di quello qualitativo, fornendo uno strumento

oggettivo di confronto tra zone diverse.

La classificazione proposta da Strahler (1957) è basata sulla

definizione di curva ipsometrica, ossia di curva cumulativa che rappresenta

la percentuale di area al di sopra di un dato livello entro un bacino.

Il valore così ottenuto viene diviso per l’area totale

del bacino, in modo da ottenere una quantità normalizzata e quindi

confrontabile.

La curva non è di tipo Gaussiano e quindi viene caratterizzata

tramite i valori di asimmetria e curtosi.

L’età del paesaggio viene definita in base alla forma della

curva così ottenuta:

· Convessità implica paesaggio giovane

· Linearità implica paesaggio maturo

· Concavità implica paesaggio senescente

Una classificazione su basi quantitative si ottiene dividendo l’integrale

della funzione, calcolato numericamente, per l’area del triangolo

che si ottiene congiungendo le intercette della curva con l’asse

delle ascisse e delle ordinate.

Indicando tale valore con a, si ottiene la seguente classificazione:

· 2 = a = 0.6 paesaggio giovane

· 0.6 > a = 0.4 paesaggio maturo

· 0.4 > a = 0 paesaggio senescente

|

Fig. 13.9 Curve ipsometriche

e stadi evolutivi. Da: Scheidegger (1987). |

Un approccio diverso al problema dell’interpretazione dell’evoluzione

del paesaggio è quello fornito dalla teoria dell’equilibrio.

Si considera il paesaggio come il risultato dell’equilibrio tra

le forze che agiscono su di esso.

Le forme del paesaggio tendono ad essere preservate se le forze risultano

equilibrate; l’uscita dall’equilibrio comporta la scomparsa

di alcune di esse e la formazione di altre.

Il principio della diversa attività è stato elaborato

da Crickmay (1959, 1960) e rappresenta un’ulteriore critica al

concetto di ciclo geomorfologico.

Si ritiene che i processi esogeni siano caratterizzati da diversi livelli

di attività.

Secondo l’autore il processo dell’arretramento dei versanti

si verifica solo se un corso d’acqua, o l’azione del mare,

ne incidono la base.

Fintanto che non si verifica il taglio del piede del versante, non si

verifica l’arretramento dello stesso.

I processi di denudazione vengono innescati quindi dall’azione

di migrazione laterale dei meandri di un corso d’acqua.

Secondo questo principio possono conservarsi forme definite giovani

secondo la teoria di Davis, anche in stadi evolutivi avanzati.

L’autore individua diversi stadi nello sviluppo del paesaggio,

senza assumere alcuna ciclicità tra di essi.

Lo stadio anagenetico è caratterizzato dalla prevalente azione

delle forze endogene, terminate le quali lo sviluppo dei processi di

denudamento, come sopra precisati, individua lo stadio catagenetico.

|